Produkttipps – Wie finde ich die richtigen Features?

Welche Features sind die richtigen für euer MVP oder euer nächstes strategisches Produktziel? An dieser Frage verzweifeln Produktteams immer wieder. Das Kano-Modell kann einen bei diesem Auswahlprozess auf einfache Weise unterstützen. Außerdem schafft ihr es mit seiner Hilfe vielleicht sogar, von einem hart umkämpften in einen neuen Markt aufzubrechen …

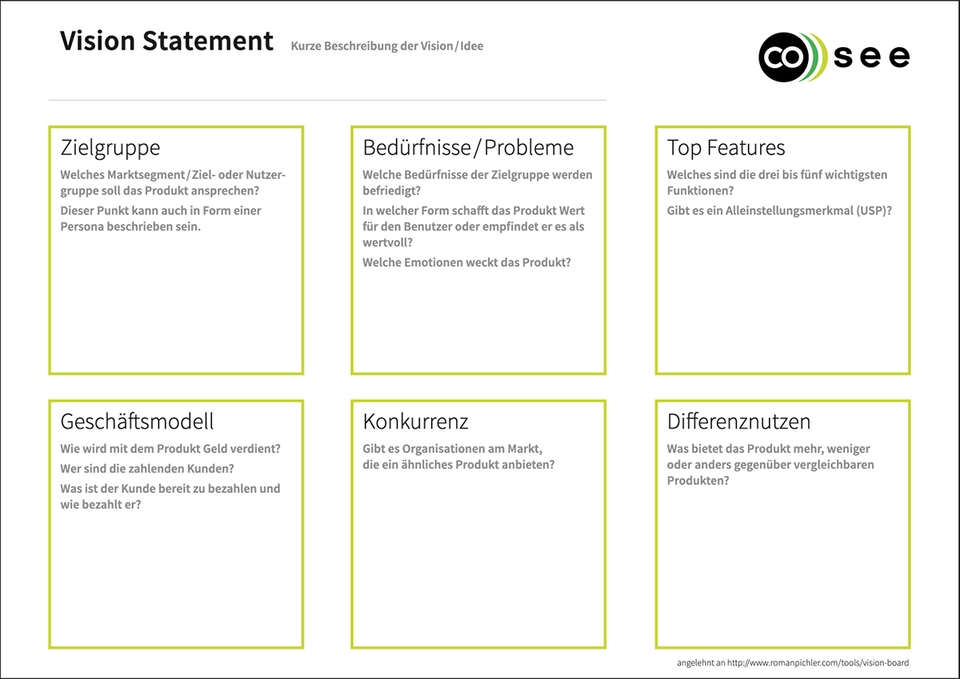

Welche Features sind die richtigen für ein Minimal Viable Product (MVP)? Welche maximal fünf Key Features sollen wir auf dem Product Vision & Strategy Canvas in unserer Produktstrategie vorsehen? Diese Fragen stellen Produktteams oft vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe.

Ich habe in Beratungen schon mit Startups gesprochen, die nach dutzend verschiedenen Anläufen immer noch nicht den Funktionsumfang bzw. die richtige Menge an Features für ihr MVP gefunden hatten. Selbst wenn das Team hier nicht nach der perfekten Lösung strebt, handelt es sich um eine schwierige Aufgabe.

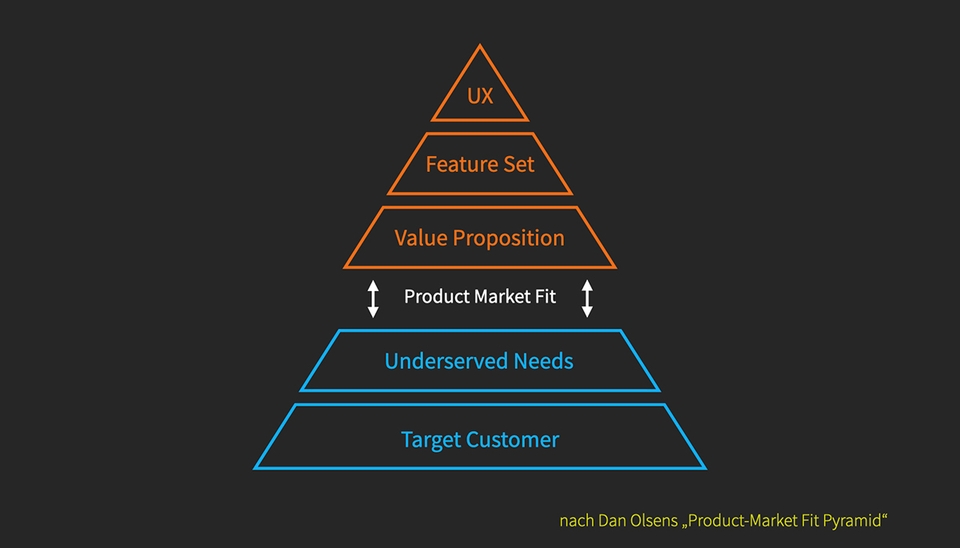

In der Product Market Fit-Pyramide von Dan Olsen baut das Feature Set auf dem Wertversprechen des Produkts (Value Proposition) und das wiederum auf den Bedürfnissen (Underserved Needs) der Zielgruppe (Target Customer) auf. Die Features können also nie getrennt von diesen drei Dimensionen betrachtet werden.

Auf dem Product Vision & Strategy Canvas ist das Element für die Top Features auch direkt neben den entsprechenden Elementen zur Zielgruppe und zu Bedürfnissen und Problemen angeordnet. Wir befolgen in unserer Arbeit mit Kunden die Faustregel, dass hier nicht mehr als eine Handvoll echter Top Features stehen sollten. Wir haben aber auch schon Situationen erlebt, in denen Produktteams glaubten, mehrere Dutzend Top Features identifiziert zu haben. Das ist aber natürlich viel zu viel. Wie finde ich aber nun die richtigen Features?

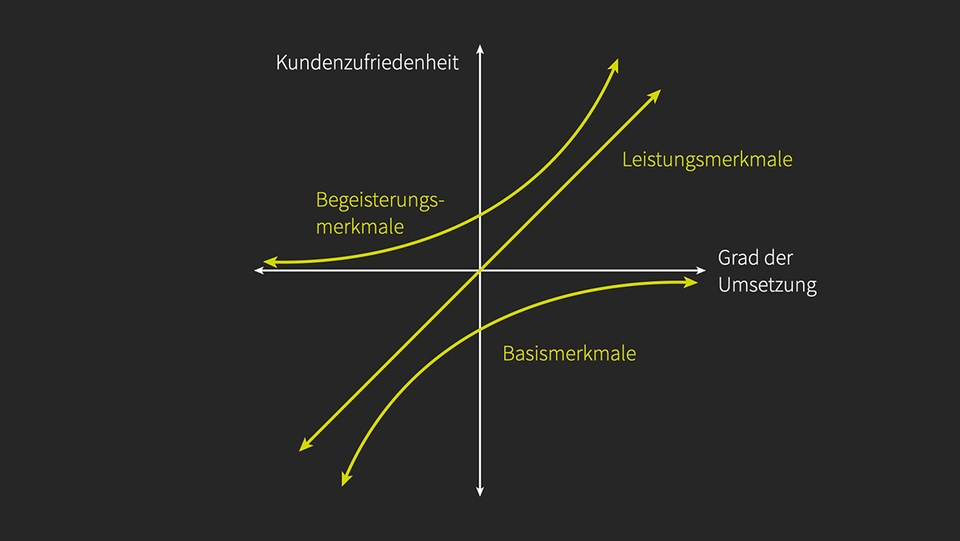

Dabei kann das in den 1970er-Jahren entstandene Kano-Modell helfen. Es ist nach dem japanischen Qualitätsmanagementexperten Noriaki Kano benannt und enthält drei für unsere Überlegungen wichtigen Arten von Features:

- Für Leistungsmerkmale (engl. „Performance Feature“) gilt das Prinzip „viel hilft viel“. Je mehr ein Produktanbieter davon anbietet, desto zufriedener sind die Kunden. Wenn sie die Auswahl zwischen zwei ansonsten gleichen Produkten unterschiedlicher Anbieter haben, werden sie sich für das Produkt entscheiden, das hier mehr bietet. Beim Kauf eines Autos sind „niedriger Kraftstoffverbrauch“ oder „PS“ Beispiele hierfür.

- Die Basismerkmale (engl. „Must-Have Feature“ oder „Baseline Feature“) eines Produkts sind für die Kunden selbstverständlich. Sie können sogar so selbstverständlich sein, dass der Kunde sie erst wahrnimmt, wenn sie fehlen. Sie erzeugen keine Zufriedenheit und keinen Mehrwert gegenüber anderen Anbietern, sondern höchstens Unzufriedenheit, wenn sie fehlen. Zurückkommend auf den Autokauf wären das heute wahrscheinlich Aspekte wie „Zentralverriegelung“ oder „Funkschlüssel“.

- Begeisterungsmerkmale (engl. „Delighters“) begeistern die Kunden, weil sie sie nicht erwarten. Hier haben kleine Unterschiede einen großen Effekt – sowohl auf die Kundenzufriedenheit als auch auf die Abgrenzung von anderen Anbietern. In meiner Kindheit waren solche Features bezogen auf Autos Navigationssysteme oder Autotelefone. Im Jahr 2025 sind es wahrscheinlich eher Funktionen zum autonomen Fahren. An den Beispielen aus den 1990er-Jahren sieht man aber auch, dass Begeisterungsmerkmale mit der Zeit erst zu Leistungsmerkmalen und dann zu Basismerkmalen werden.

Wie hilft das Kano-Modell beim Finden eines guten ersten minimalen Umfangs an Features? Dan Olsen beschreibt in seinem Buch „The Lean Product Playbook“ folgende Strategie, die sich auch schön am ersten iPhone-Modell aus dem Jahre 2007 illustrieren lässt:

- Ignoriert die Leistungsmerkmale eines Produkts für die erste Version völlig. Ihr könnt sie immer noch später einbauen und sukzessive hochschrauben. Die Benutzer werden dann mit den wachsenden Leistungsmerkmalen immer zufriedener werden.

- Die Basismerkmale entscheiden auch darüber, ob die Kunden das Produkt als solches erkennen. Seht hiervon also nur das absolute Minimum vor, damit die Kunden euer Produkt nicht direkt verwerfen. Das erste iPhone musste ein Telefon sein, sonst wäre es für die Kunden nicht nützlich gewesen. Verbreitete Features zur damaligen Zeit gängiger Smartphones waren z. B. ein App Store, eine Zwischenablage, MMS-Empfang und -Versand oder UTMS-Empfang. Wenn ihr zu viele Basismerkmale baut, begebt ihr euch in ein Feature-Wettrüsten mit etablierten Anbietern, das insbesondere Startups nicht gewinnen können.

- Euer Fokus muss voll auf Begeisterungsmerkmalen liegen, weil ihr damit eure Kunden begeistern könnt. Apple hatte sich mit dem ersten iPhone voll auf das neuartige Bedienkonzept rund um Touch Display und Sensoren konzentriert und damit einen bis heute anhaltenden Markterfolg initiiert.

Anhand des iPhone-Beispiels lässt sich diskutieren, ob Apple damit in den Markt der Smartphones eingedrungen ist oder einen neuen Markt geschaffen hat. Ähnliches lässt sich auch bei Canva beobachten. Ist das Produkt nun eine Konkurrenz zu Photoshop & Co oder hat es einen neuen Markt kreiert?

Wenn ich beispielsweise eine coole Einladungskarte für meinen Geburtstag haben möchte, ist das mit Canva deutlich einfacher als mit Photoshop. Ich habe direkt schöne Vorlagen, in die ich nur noch meine Texte eintragen muss. Mit Werkzeugen wie Photoshop bin ich überfordert und schicke dann lieber eine schnöde Textnachricht (SMS, WhatsApp, E-Mail). Insofern hat Canva einen neuen Markt kreiert, weil sie Kunden gewinnen können, die ihr Bedürfnis sonst gar nicht gestillt hätten. In einem solchen „Blue Ocean“-Markt braucht man im Gegensatz zu einem „Red Ocean“-Markt, keine Konkurrenz zu fürchten. Wie wir ein ähnliches Konzept für eine Online-Anwaltskanzlei angewendet haben, seht ihr in einem Video über die Strategie des Produkts.

Wenn ihr ein B2B-Produkt anbietet, fragt ihr euch vielleicht, welchen Nutzen die weitgehend aus dem B2C-Bereich stammenden Beispiele für euch haben. Das Canva-Beispiel lässt sich problemlos auch auf den B2B-Bereich übertragen. Wenn ihr z. B. ein CRM-System (Customer-Relationship-Management-System) für Gärtnereien habt, müsst ihr nicht alle Features von Salesforce & Co nachbauen, sondern könnt euch ganz auf die Delighter konzentrieren, die Gärtnereien in der Interaktion mit ihren Kunden benötigen. Außerdem kann das Produkt ganz im Wortlaut von Gärtnereien gehalten sein, womit ihr eine höhere Akzeptanz bei eurer Zielgruppe erreicht (wie auch im Beitrag über Zielgruppen beschrieben). Genau wie Canva mich nicht mit einer riesigen Auswahl an Filtern und Werkzeugen verwirrt, sondern mit einem überschaubaren Satz gut passender Vorlagen.